【国立天文台望遠鏡キット】というものがあります。

「一家に一台天体望遠鏡を」というスローガンのもとに製作された工作望遠鏡です。

小学生でも簡単に作れて、しかも性能が良い!

さすが国立天文台がプロデュースしただけあって、スマホで写真を撮ってもキレイ。

国立天文台の望遠鏡&iPhone11で撮った月がとても凄い件。 pic.twitter.com/ZVKKUHo7Bl

— うららん@宙ガールドットコム編集長 (@uraright_blog) May 29, 2020

性能が良いので、作っただけで満足するのはもったいない。

使ってナンボの望遠鏡です。

まずは「作ったあとにやるべきこと」をまとめました。

ちなみに望遠鏡のレンズ内に星を入れる(見えるようにする)ことを【導入】といいます。

この記事で何度も出てきますので、覚えておいてください。

あと、練習の時は接眼レンズは倍率の低い方(16倍)をつけておいてくださいね!

目次

【望遠鏡キット作ったらやること その1】三脚にとりつける

この望遠鏡キットは手で持って見ることができません。

倍率が高いということは、天体望遠鏡を覗いて見えている範囲はびっくりするぐらい狭いということ。

手が少し動いただけで、見たいものがズレてしまいます。

「ワキしめて、キュっとしてるから大丈夫!」ってことは、残念ながらありません。

心臓の鼓動もしっかりと手に伝わっているし、そんなわずかな鼓動も望遠鏡にとってはブレの原因になります。

かならず三脚を使ってください。

望遠鏡キットには三脚は附属していませんので、おうちにあるカメラ・ビデオ用三脚を使ってください。

もしなければ、購入しましょう。

(2024/07/27 14:28:55時点 楽天市場調べ-詳細)

【望遠鏡キット作ったらやること その2】三脚を動かしてみる

望遠鏡を上下左右に動かすのは三脚のお仕事。

望遠鏡の操作にイライラするか否かは、三脚操作にかかっているかもしれない。

三脚がガタガタしちゃうと、手で持つのと同じようにブレて星を導入することができません。スッスっと動かせること、動かしても土台がしっかりしている三脚が良いですね。

そして三脚を上下左右に動かしてみて、三脚の操作に慣れて下さい。

メーカー製の天体望遠鏡は、この三脚(架台)の部分の安定性や上下左右の操作の滑らかさがダントツに違います。カメラ三脚からメーカー製にステップアップしたら、その操作性に感動するかも。。。

【望遠鏡キット作ったらやること その3】ファインダー調整の練習

スマホも触っているうちに慣れて使いこなせるように、望遠鏡も触って慣れることが必要です。

暗闇で慣れてないことをやるって本当に大変・・・

操作の感覚は、明るいうちに慣れた方が絶対良いです。

明るいうちに導入の練習ができれば、夜のお月様もサクっと見えるようになります。

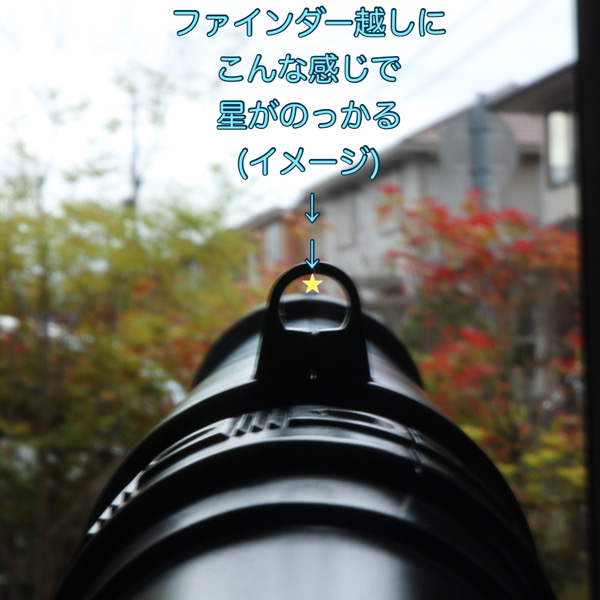

まずはファインダーといって【星の位置をざっくりとキメる】という機能を練習します。

機能っていうけど、望遠鏡キットのファインダーは固定なので設定とか調整はありません。

この穴から、のぞいて先の線の延長上に来るように目標物を狙う。

そのために三脚を動かします。(これがカクカクするとイライラするんですよね)

この先の線のところが黒くて、夜は見えないので蓄光シールをつけて分かるようにしてるのです。

狙いがしっかりとつけることができたら、望遠鏡キットのファインダー練習はOKです。

ただ、ピントがあってないと接眼レンズを覗いても「??」ってなるので、ここからピント調整をして狙った目標物がしっかりと導入できているか確かめます。

【望遠鏡キット作ったらやること その4】ピント調整の練習

個人的な意見ですが【いきなりピント合わせを、月以外の星でやると失敗する可能性が高い】と思います。

最初は明るい時間帯で、遠くの電柱や看板で練習してください。

近すぎるとピントが全く合わないので、めっちゃ遠くのものにしましょう。

ファインダーを使って目標物を導入したら、ピントリングをくるくると回してください。

像がキレイに見えたら【ピントが合った】ということになります。

光っているネオンのように「看板文字」で練習するのおすすめです。

ピントが合ったかどうかが分かりやすいから。

星はピントをまわして、一番星の大きさが小さくなったらOKなのですが・・・

そのさじ加減って本で書いていても、実際にイメージができないので難しいのです。

これは、山のうえの鉄塔の赤い光でも同じだと思います。

星と似ているので練習にはなるのですが、初めての練習には向かないと思う。遠くの赤い光のピント合った状態って分かる?私は最初、まったくわかりませんでした。

ピントが合った状態の「正解」が分かるもので練習しましょう。

そのためには「文字」は分かりやすいのです。

ちなみにお月様は模様やクレーターで、ピント合ってるか確認しやすいです。

ただ、空が霞みがかってたりすると、ぼやけますのでお気をつけくださいね。

【望遠鏡キット作ったらやること その5】本番に向けて月を確認する

練習が済んだら本番です。

とはいえ、お月様は毎日昇る時間が変ります。

観察したい時間帯に、お月様がいるかどうか確認しましょう。

望遠鏡キットは、真上を見るために便利な天頂ミラーというものが付属されていません。

月が真上までくると、体勢が辛いので観察できないです。

体勢が辛くない位置のお月様を狙いましょう。

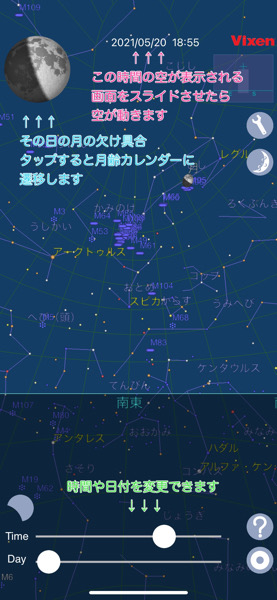

便利なのはビクセンさんの「MoonBook」アプリです。

お月様の満ち欠けや、月の出入時間を調べたり。

望遠鏡キットが使えるようになり、目標とする星がいつ・どこで見えるのか。。。目標天体を見る時間、場所を決めたら本番です!

よいお月様と出会えますように。

まとめ

国立天文台の望遠鏡キットは、とても作りやすい望遠鏡です。

その上、望遠鏡としての性能もしっかりとしているクオリティの高い製品です。

工作望遠鏡って、作りっぱなしで終わってしまうこともある。

でも、この望遠鏡は「作ること」よりも「使うこと」を目的として欲しいです。

写真では味わえない「月のまぶしさ」は、自分の心にどう響くのか?

ワクワクする?

癒される?

ドキドキする?

そんな気持ちを大事にしながら、おうちでソラを楽しんで欲しいなと願っています。