あ、こんにちは!宙ガールブロガー うららんです( ´ ▽ ` )ノ

星のソムリエを目指して、はりま宇宙講座を受講中です。

その3回目の講座に行って参りました。

今回は、「昼間の星を見つけよう」「天体望遠鏡をつかってみよう」という2つの講座でした。

13時~21時までの長丁場でした。

そのレポをお届しますね。

目次

昼間の星をみつけよう

宇宙にきらめく星たちは、夜だけ輝いてるわけではありません。

昼は空が明るすぎて見えないだけです。

でも、高性能な望遠鏡だと見えたりするんですよね。

お昼に天文台などに行くと昼間の星を見せてくれたりします。

とはいえ、昼間の星で代表的なものといえば太陽です。

太陽も恒星だから、夜空に輝く1等星などと一緒ですよね。

昼間の星を見つけようでは、そんな太陽を学びます。

予定では、最初に太陽の基礎知識的な座学を学ぶ予定でしたが後回し。

お天気が下り坂になる予報だったので、予定変更でまずは太陽の観望からでした。

太陽観察中に雲がいっぱい出てきちゃいました。

でも、一通り観察できたから良かったかな~

※太陽の観察は特殊機材が必要なので、見てみたい方はお近くの科学館や天文台で!!※

それから、前回の講座で作ったコルキットスピカに太陽投影板を作る工作をしました。

(工作自体は簡単で写真も撮ってるんだけど、安全上の注意点が色々とあるので今回は写真割愛)

このコルキット用の太陽投影板・・・金環日食の前に知りたかった・・・

そしたらご近所の子供たちに見せてあげられたのになぁ~

というか、コルキットスピカの活用度ってなかなか幅広いことに気づく。

3000円ほどで、しっかりとした性能でデコレーションできて、かなりデキるアイテムだわ。

ここの可能性は突き詰めていきたいものです。

本来なら工作したコルキット版の太陽投影板を実際に使ってみる実習のハズが雨・・・orz

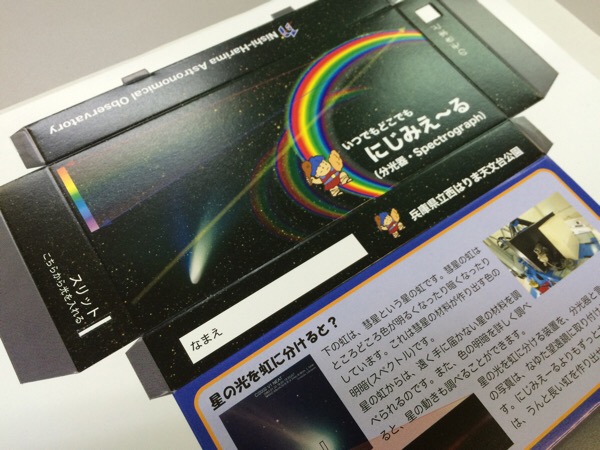

代わりに作成したのが、分光器とよばれるもの。

光を虹のように色分けできるものです。

兵庫県の西はりま天文台で1つ50円で販売されてるらしいよ☆

蛍光灯なんかも7色にわかれててキレイ!

小学生とか楽しめそうな教材です。

にじみえ~るは、作成予定になかったみたいだからラッキー!

天体望遠鏡を使ってみよう

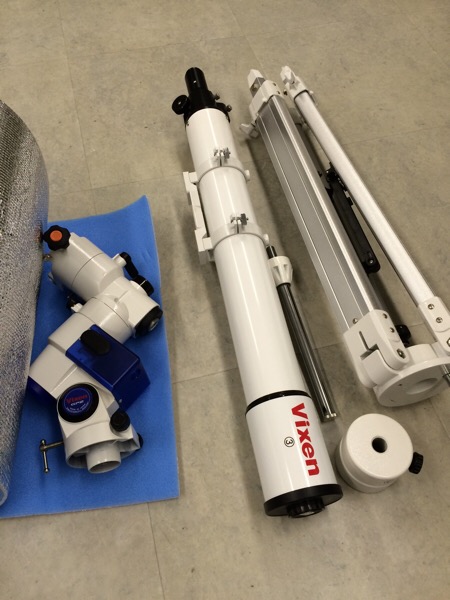

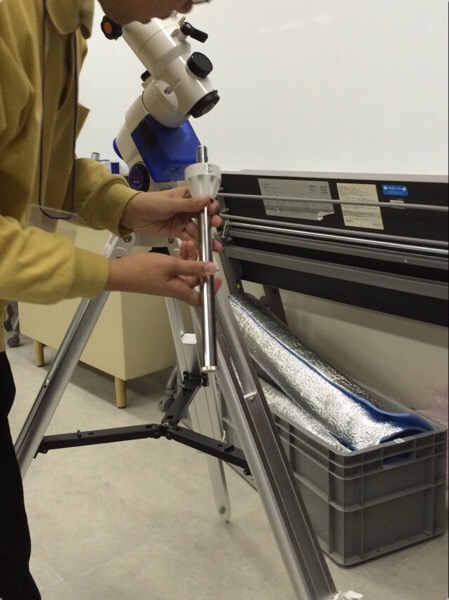

次の講座は、天体望遠鏡に実際に触れて使えるようになるための講座です。

架台が赤道儀な天体望遠鏡を 組立→星の導入→片付け の一連の作業を学びます。

家にある天体望遠鏡は架台が経緯台だし、赤道儀なんて触るの初めてだしドキドキでした。

1台の天体望遠鏡に対して3人1チームでの実習です。

雨が降っていたので、これも室内での練習。

導入は窓から見える街灯でチャレンジです。

組み立ての順番とか、バランス調整とか・・・実技試験までに覚えてられるか不安w

イメージトレーニングしまくらないといけないです。

組み立てた後の、星の導入(見たい星に合わせる操作)は、家にある天体望遠鏡とかコルキットスピカである程度練習はできそうだなって思いました。

天文、観望会といえば、天体望遠鏡!!

星のソムリエ講座で重点的に学びたかった分野でもありますので、じっくり実習できたのは良かった。

願わくば、晴れて実際の星を見たかったな。。。

結論

天体望遠鏡の実習で一緒だったのは、70代の方と高校生。

年齢の振れ幅の広さに改めてビックリです。

70代でもまだまだ、学びたい意欲があるってのも素晴らしいよね。

天文分野は年齢や性別を本当に問わないんだなって改めて実感です。

独学では知りえなくって、講座だからこそ知れることがたくさんあります。

本当に講座に参加できて、可能性が色々と広がってきたなって思う今日この頃。

講座参加を快く見守ってくれてる家族に感謝しながら、しっかり勉強していきたいです。

今日の一冊

星のソムリエの教科書です。

講座はこれがベースで組み立てられているようですね。

うららん( @uraright ) でした!

※「宙ガール」は株式会社ビクセンの登録商標です。

※本サイトは個人ブログであり株式会社ビクセンとは関係ありません。

(とはいえ、うららんはビクセン推しです)